文徳中学校トップページ » 日々のできごと・お知らせ

2025年9月20日

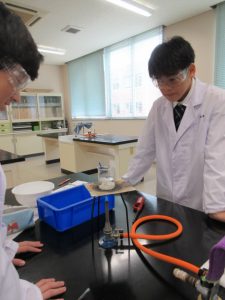

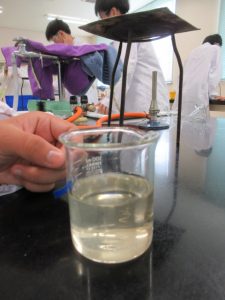

理科実験

9月20日(土)中学1年生の理科の授業で、「ロウの状態変化と体積・質量の変化」の実験を行いました。個体のロウを熱して溶かし、液体にして、再度、冷却して個体にするときの体積、質量の変化を調べます。時間を短縮するため、氷水で冷却します。「状態変化」の現象を体感する観察、実験です。

小学校4年次に、水は温度によって水蒸気や氷に変わること、水が氷になると体積が増えることを学習しています。

中学校では、「状態変化」は物質が異なる物質に変化するのではなくその物質の状態が変化するものであることや、状態変化によって物質の体積は変化するが質量は変化しないことを見いだし、粒子のモデルと関連付けて理解することができるようにします。

さらに、「状態変化」によって、粒子の運動の様子が変化していることにも触れます。

そして、この概念が、「分子・原子」、「化学変化」、「質量の保存」、「質量変化の規則性」などの理解につながっていきます。

2025年9月16日

9月10日にも学校での交流を予定していましたが、早朝に発生した線状降水帯の影響により生徒の登校が困難となり、本校は終日休校としました。

翌11日には、防災学習の一環として、南阿蘇にある震災ミュージアムKIOKUをペルー団と共に訪問しました。館内では熊本地震当時の状況を伝える展示やクイズ、語り部の方のお話を通して、震災について深く学びました。さらに、旧東海大学校舎の震災遺構を目にし、自然災害の恐ろしさを実感しました。

見学後は班で分かれて昼食をとり、交流を楽しみました。

学校到着後、多目的ホールにてペルー訪問団へのお別れのセレモニーを行いました。

生徒会が主体となり、アイスブレイクや話し合いの場をまず設けました。これにより、これまで交流が少なかった生徒同士も打ち解け、和やかな雰囲気の中で親交を深めることができました。

セレモニーでは、エリアナ校長先生から訪問団受け入れへの感謝のお言葉とともにお別れのご挨拶をいただきました。教頭先生からのご挨拶の後に、ペルーの生徒一人一人が文徳中学校での思い出を語ってくれました。どの生徒も「人生の中で一番良い経験でした。」「引率していただいたエリアナ先生やモニカ先生に感謝しています。」「受け入れてくださった文徳に感謝しています。」「自分が成長できる素晴らしい機会でした。」「また会えることに希望を抱いています。」と語ってくれました。本校からは生徒を代表して迫川さんが英語でお別れの言葉を述べてくれました。

その後、本校からの贈り物として、サンホセ・デ・モンテリコ学校に熊本人吉の伝統工芸品「きじ馬」や「花手箱」などを贈りました。また、本校生徒からもペルーの生徒一人ひとりに文徳グッズやくまモンのキーホルダーなどをプレゼントしました。

終了後も廊下で言葉を交わしたり写真を撮ったりと、別れを惜しむ姿が多く見られ、国際交流の意義が改めて感じられました。

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

2025年9月16日

9月9日(火)~9月12日(金)の4日間の日程で、ペルーのサンホセ・デ・モンテリコ校より、引率のヤマシロ・ナカムラ・エリアナ校長先生、国際交流コーディネーターのモニカ・マルモロ先生、そして生徒6名が本校を訪れ、国際交流を実施しました。

歓迎会では、エリアナ校長先生から本校へ贈り物として、アルパカの毛織物やビクーニャの盾など、ペルーならではの貴重な品々をいただきました。またペルーの生徒が作成したクマモンとビクーニャの絵画をいただきました。温かい心のこもった贈り物に、生徒たちも感激していました。

初めは緊張した表情を見せていたペルーの生徒たちでしたが、歓迎会では堂々とプレゼンテーションを行い、さらにアマゾンの伝統舞踊「ヤクママ」を披露してくれました。迫力ある踊りに、会場からは大きな拍手が送られました。

アイスブレイクでは、本校生徒と一緒に「じゃんけん大会」や「貨物列車ゲーム」を楽しみました。身体を動かすことで自然と距離が縮まり、笑顔で交流を深めました。

2限目以降は、社会や数学などの授業に参加し、本校生徒と一緒に学びました。4限目には崇城大学のSILCを訪問し、漫画を読んだり、日本文化として親しまれているカラオケを体験したりと、異文化に触れる貴重な時間となりました。

午後の理科では、ペットボトルと風船を用いて肺の構造を学習しました。模型を使った実験に興味を示し、生徒同士で協力しながら学びを深めました。英語の授業では、原稿に沿って即興劇に挑戦するなど、互いに表現力を磨き合う場面もありました。生徒諸君はお互いに英語を使って身振り手振りを交えながら一生懸命コミュニケーションを取ろうと努力していました。

一日の最後には、それぞれがホストファミリーと共に帰宅しました。緊張から始まった交流も、笑顔と温かいふれあいに包まれ、かけがえのない経験となりました。-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-225x300.jpeg)

2025年9月16日

IB MYP推進委員会

9月16日(火)IB(国際バカロレア)MYP(ミドル・イヤーズ・プログラム)推進委員会を行いました。

最初に、MYPプログラムモデルの振り返りを行いました。中心にある「IBの学習者像」を育成するための学習のアプローチと指導のアプローチを確認しました。学習のアプローチ(ATL)を用いて発達させるATLスキルの5つのカテゴリーとMYPの10のATLクラスターを再確認しました。MYPプログラムモデルに基づいて、寺本先生が行う「学習構想案」の説明を受け意見を出し合いました。その後、各教科におけるユニットプランナー試行について日程の共有、IDU(学際的単元)の確認などを行いました。

2025年9月8日

文徳会第3回運営委員会

9月8日(月)文徳会第3回運営委員会が行われました。

10月4日(土)13時からの「スポーツ大会」(ソフトバレー)について、11月2日(日)の文化祭バザーについて、など協議を行ないました。

【スポーツ大会】10月4日(土)

13時 受付開始 文徳学園体育館

13時30分 開会式

13時45分 試合開始