文徳中学校トップページ » 日々のできごと・お知らせ

2025年11月19日

人権・同和教育講演会

11月19日(水)中学校・高校合同で、人権・同和教育講演会を開催しました。

講師に認定NPO法人トナリビト代表理事の山下様をむかえ「自分は愛されるために生まれた!~すべての子どもがそう思える未来へ~」という演題で講演をしていただきました。

親を頼ることができない若者たちを幅広く支援されてこられた山下様のメッセージは心に響きました。講演の最後に、「自分の人生で大切なことを決めるときあなたの気持ち・思いはとても大切、あなたの人生の主役はあなた、生まれるために生まれてきた大切な存在、自分の人生、自分の命を大切に」と締めくくられました。講演を受けて高校生徒会長の西島さんがお礼の言葉を述べました。

2025年11月14日

バケツ稲の実験

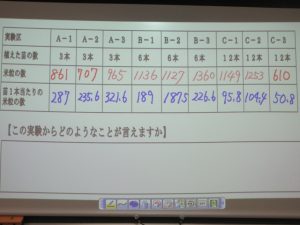

11月13日(木)~14日(金)バケツ稲の実験で収穫した米の数を数えました。

(A)3本植えのバケツ3つ、(B)6本植えのバケツ3つ、(C)12本植えのバケツ3つから収穫しました。それぞれのバケツから収穫した米の数を、植えた苗の本数で割り、植えた苗の数と収穫した米の粒数の関係を調べました。

(生徒の考えたこと

〇稲は植える本数や育つ環境によって米粒の数が多くなったり少なくなることがあることが実験で分かった。

〇バケツに植える稲の密度(本数)が少ないほど、稲1本が大きく育ち、1本当たりの米粒量が多い、苗の数が多いほど栄養が十分に全体に届かず1本当たりの米粒の数が少ないことが分かった。

〇今回の実験では苗1本当たりの米粒の数は3本ずつの(A)が多かった。実験区内ではおそらく数が多いのでAグループに栄養が渡っている証拠だと思う。一つの限られた土地に多く植えても収穫量は増えることはない、ちょうど良い数を植えたほうが良いことが分かった。

2025年11月14日

文徳中学校令和7年度 文化発表会を実施しました。

この発表会は中学生のみで行われ、各教科や委員会活動、そして個人・クラスによる多彩な発表が披露されました。

国語・社会・英語などの各教科発表では、これまでの学習の成果を堂々と発表する姿が見られました。どの発表も工夫が凝らされ、聴く側にも生徒たちの熱意があふれていました。委員会発表では、日頃の活動内容や課題への取り組みについてわかりやすく説明し、生徒たちの主体的な姿勢が光りました。

個人発表では、応援歌を力強く歌い上げる生徒や、なぞなぞで会場を盛り上げる生徒など、一人ひとりの個性が生きた時間となりました。クラス発表では、普段とは違った生徒の表情や才能が引き出され、観客からは温かい拍手が送られました。

この文化発表会に向けて、生徒たちは準備段階から協力し合い、多くの努力を重ねてきました。当日の発表は、その積み重ねの成果を感じさせる素晴らしいものでした。

行事を通して、生徒一人ひとりが確実に成長していることを実感できる1日となりました。

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

2025年11月14日

文徳中学校・高等学校 合同文化祭を実施いたしました。

開会にあたり、中学校・高校それぞれの生徒会長による挨拶で幕が上がりました。

中学生のステージ発表は、弁論を皮切りに、ペルーとの交流報告、中学1年生による英語実況、ポエム発表と続きました。どの発表も堂々としており、1,200人を超える観客の前でも自信をもって発表する生徒の姿がとても印象的でした。

後半の全校合唱では、中学生全員で「気球に乗ってどこまでも」を歌い上げました。体育館いっぱいに美しい歌声が響き渡り、本番が一番の出来栄えだったのではないでしょうか。高校生も手拍子で盛り上げ、会場全体が一体となっていました。

締めくくりは、マツケンサンバとダンスパフォーマンス。どちらも迫力満点で、文化祭をさらに華やかに彩りました。特にマツケンサンバでは、観客を巻き込んだ楽しい雰囲気が生まれ、「祭」の名にふさわしい盛り上がりを見せました。

生徒一人ひとりの努力と創意工夫が詰まった中高合同文化祭。発表を通して互いに刺激を受け、学び合う充実した一日となりました。

当日の全校合唱の様子は、文徳高校公式ユーチューブに上がっておりますので、ぜひご覧ください。

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)

2025年11月13日

11月13日(木)、学校薬剤師の向井先生をお迎えして薬物乱用防止講話を実施しました。生徒は、薬の正しい使い方や薬物の危険性について分かりやすく学ぶことができました。

講話では、病院で処方される薬でも用法・用量を守らなければ危険につながることを確認しました。特に、近年問題となっている オーバードーズ(薬の過剰摂取) について説明があり、成長期の身体への悪影響を知りました。

続いて、覚醒剤・大麻・コカイン・あへんなど、さまざまな薬物について学びました。最近は大麻成分がグミやチョコに紛れ込ませるなど、姿を変えたものが広まっていることや、日本と海外の使用状況の違いなどが紹介され、生徒は身近な問題として受け止めていました。

また、脱法ドラッグやたばこの依存性についても触れられ、精神依存・身体依存 が一度起こると抜け出すことが難しいことを学びました。スマホやゲームも同じく依存の危険があることから、「自分の行動を自分でコントロールする力」を意識する大切さが伝えられました。

最後に先生から、自分の身は自分で守ること。自分を大切にする気持ちを持ってほしいと伝えられ、生徒にとって心に残る学びの時間となりました。

-300x200.jpeg)

-300x200.jpeg)